ぱぱネット(仮)

2008-10-30 秋の夜長の楽しみ [長年日記]

_ [PC] D945GCLF2を購入

これインテル純正の デュアルコアAtomマザーボード。MiniITXというフォームファクタで、 CPUが直付けされているものの、1万円以下という価格が魅力。

俺は、5年以上前にVIAのEPIA C3マザーに Procase2というケースで、ファンレスPCを組んだことがあるのだが、さすがに現代ではWebを見るにも辛い性能で(※動画はおろかフラッシュがまともに再生できない、と言えば伝わるだろうか)、完全に物置の肥やしになっていた。これを今回は救おうというお話。

_ Procase2で組み上げてみると・・・

・・・・あれ?!

EPIA C3にはなかった背高の音声出力端子がProcase2のPCIスロットと干渉する。なんでケース側に余計な出っ張りが!

しょうがないので、もう一台余っていた窒息ケース OWL-PCBM-01に乗り換え。

|

_ 電源の移設

しかしトータルで45Wしか食わないシステムに、300WのSFX電源は如何にも無粋。そこでProcase2のACアダプタ電源基板を移植した。DC-DCコンバータは片側ネジ止め、もう片方はちゅうぶらりんなのでプラ板で支えを自作。

|

さらにACアダプタはケースファンを取り外したメッシュを貫通させるように配置した。固定はシリコンワッシャーにタッピングネジで。

|

これでSFX電源は完全に停止、上部に6cm/1000rpmの静音ファンを設置して、静音化は完璧。と思ったら

もう少し低回転でまわせないものかインテル。安いファンコンないかな。

_ OSはUbuntu

世間では評判の良い Ubuntu Linuxをインストールしてみた。 VIA C3からの乗り換えで、図らずもシングルスケーラCPU同士を比較するハメになったわけだが、 言うまでもなくAtomの圧勝 という感じ。 しかしAthlon64あたりと比較するとずいぶん遅いのもわかる。特にコンパイルするとね。でも全然許容範囲。

|

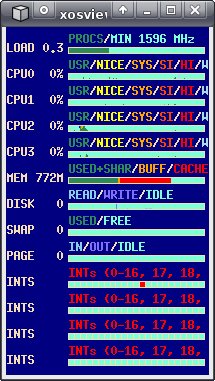

CPUはデュアルコアだが、1コのAtomコアがSMT(いわゆるハイパースレッディング)をサポートするので、OSからは4コアに見える。言わばなんちゃってクァッドコアプラットホーム。

|

_ しかし大問題発生

Ubuntu、Debian系だと聞いていたから安心していたんだが、

ここ30年。UNIX OSが起動する際には、どのプラットホームでも 真っ先に起動していたinit。こいつでさえUbuntuではお役御免なのか?! 神は死んだ! (言いすぎ) というか慣れた方法で起動制御できないと激しく困るんだが。 どうしたもんか。どーも調べると Upstartというinitに変わる初期化プロセスに変えたから、 起動が速いってことらしいんだけど。

さて・・・DebianかVineに入れなおすかな(←軟弱モノ)

- https://www.google.co.jp/ ×11

- http://www.so-net.ne.jp/search/web/?latest=all&yur... ×3

- http://www.google.com/reader/view/ ×2

- http://www.google.com/search ×2

- https://www.google.com/ ×2

- http://www.google.co.jp/cse?cx=partner-pub-6078229... ×2

- http://www.google.co.jp/cse?cx=partner-pub-6078229... ×2

- http://kreisel.fam.cx/webmaster/mugen/kamado-n-200... ×2

- http://www.google.co.jp/reader/view/ ×1

- http://www.google.co.jp/reader/view/user/180493167... ×1

- http://www.google.co.jp/reader/view/?hl=ja&utm_sou... ×1

- http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.pap... ×1

- http://www.google.co.jp/linux?hl=ja&q=ファンレス マザーボード... ×1

- http://www.google.co.jp/cse?cx=partner-pub-6078229... ×1

- http://www.google.co.jp/cse?cx=partner-pub-6078229... ×1

- http://www.google.co.jp/cse?cx=partner-pub-6078229... ×1

- http://www.google.co.jp/cse?cx=partner-pub-6078229... ×1

- http://www.google.co.jp/cse?cx=partner-pub-6078229... ×1

- http://www.google.co.jp/cse?cx=partner-pub-6078229... ×1

- http://www.google.co.jp/ ×1

- Yahoo検索(�N�@�b�h�R�A) ×1

- http://search.manpukujima.com/?Keywords=�ǥ奢�륳�� Ub... ×1

- http://fieldnotes.sytes.net/soleil/view/index.html... ×1

![[BANNER]](../image/banner.png)

このサーバーをもう12年も維持しているかと思うとめまいがしますよ。

ツッコミ機能は、ハンドル名が完全日本語じゃないと登録できません。

また、本文にURLが含まれていても登録できません。

いずれもSPAM対策です。

![[Panda Papanda]](../image/panda.jpg)

|

訪問者数:(11777+2560143)

- 2008-10-31

- こともなし

- 2008-10-30

- D945GCLF2を購入

- Procase2で組み上げてみると・・・

- 電源の移設

- OSはUbuntu

- しかし大問題発生

- 2008-10-28

- 何の前触れもなく

- ふとぱぱサーバのことを想う

- 2008-10-27

- 昔からおかしかったんだがね

- そして日本の台所から

- 2008-10-26

- 気圧の関係なのかなんなのか・・・

- 夕食ピーマン

- 2008-10-25

- まずそうなものはまずそう

- 2008-10-21

- ともりん先生のスキャナ

- 2008-10-20

- ブレブレブレブレ・・・

- 過去に学べ

- 2008-10-19

- 納入日

- ああ、運命の・・・?f100d

- チネチッタPIZZA SALVATORE CUOMO & GRILL

- が、やはりGUIはダメだ

- 作例

- うーむ

- 2008-10-17

- 問いかけ

- いかんいかん!

- 2008-10-13

- ここまで違うのか

- しかし鉄ちゃんと違って

- 悩む

- もういいかげん決めたいのだが

- 2008-10-09

- 多すぎて訳がわからない〜(笑)

- この取り残され感っ...

- 2008-10-08

- バナナが山盛り積んであった

- ポイントは「記号化」か

- ダイエットに効くテレビ

- そういう俺は

- 2008-10-07

- ボケ過ぎている

- それだけかけるなら俺的には...

- 事業者ならば....

- 2008-10-04

- ともりん先生すみません

- パンチェッタ

- 2008-10-03

- 電子技術の祭典CEATEC

- 今年はおとなしい展示が多いな

- しかしCEATEC自体は大盛況か

- ハプニング

- 2008-10-02

- またWindows Vistaの文句ですよっと

- MS Windows Defender

- こんなものが公然と売られている

- ...と思ったのだが

ぜひ、Ubuntuをしばらく使いこんで頂きたいかと。

特にUbuntuではGNOME周りが、これ作ったのMicrosoftだろう?って思える位、訳の分からん動作するし、全然枯れとらんです。たぶん、LinuxをつぶすためにMSより送り込まれた刺客ですよ。

inittabなんてinitの歴史から見たら新しいですよ。Linux系OSだって初期にはBSD系init使ってましたから、inittabなかったはずです。

/etc/inittabないですが、手で書いてしまえば勝手に読み取るようになっています。 >upstart

きゃあああ誰も読んでないと思ってテケト〜なこと書いてたら突っ込みがはいってるううう(笑)