ぱぱネット(仮)

2009-06-01 HDD買ったしLinuxでもいれようぜ [長年日記]

_ [Linux] Debian GNU/Linux(lenny)とDebian Multimedia

一連のMonsterTV HDUCのクラックによって、 地デジフルセグストリームが容易に得られるようになったけど、 その大きさに恐れおののいていたというのが先週までの流れ。

UNIXにおいては、ながらくsizeof(int)=sizeof(long)=4の時代が 続いたので、ファイルオフセットなどの演算が32bit前提に なっちゃってるプログラムが多いわけだ。 I/O周辺のシステムコール/ライブラリ関数において、 size_t型をきちんと扱っているプログラムは大丈夫だけど、 加算なんかをするうちに32bit整数変数に代入してしまいがち。オレモナー

前置きが長くなったけど、sizeof(long)=8の環境...つまりLP64の環境に 移行すれば 大規模ファイルが自然と扱えるようになるんじゃね? と 考えたわけだ。

なのでAMD64のDebian lennyをインストール。 画像処理系のパッケージも、etch環境ではtar.ballから自分で入れていたけど、 今回はdebian-multimediaから拝借。

# dpkg -i debian-multimedia-keyring_2008.10.16_all.deb

してから、/etc/apt/source.listに1行加える。

deb http://www.debian-multimedia.org lenny main

あとは

# apt-get update # apt-get install ffmpeg mplayer transcode

とかやると必要なパッケージがコンパイルなしに入れられるというわけだ。 コーデック系は特許の権利関係からみでDebian本体には絶対に入らないから、 こういうリポジトリがあるのはありがたいね。

_ しかし喜んだのもつかのま...

7GB, 1時間きっかりの地デジTSファイルを再生してみよう。

# gmplayer -vo x11 09052916_Ch18.ts

mplayerが認識している 39分というとちょうど4GB付近 でして、 やはりアプリ本体が64bit対応にコーディングされてないとまったく 無意味なんだねーというお話。当然と言えば当然なんだけどね。

_ AMD64 vs i386

ああ。いいこともありましたよ。 ffmpegとかバージョン違うから一概には参考にならないけど、 こんな感じのバッチで、

#!/bin/sh mencoder -aspect 16:9 -ofps 29.97 -vfm ffmpeg -vf pp=li,scale=960:540,harddup -ovc lavc -oac lavc -lavcopts threads=2:vbitrate=4000:vglobal=1:vcodec=mpeg4:aglobal=1:\ acodec=libfaac:abitrate=192 -of lavf -lavfopts format=ipod \ -o $2 $1

このくらい差がついてる。本当か?って感じですが。

AMD64: 32.24fps i386: 27.72fps

ま、カーネルから標準ライブラリまですべて64bit化されてるから、 1割くらい速くなってもおかしくはないかも。

_ ぐあおあおああああああ

mencoderには1つの大きなファイルのうちの途中、つまり相対再生時刻でエンコード範囲を指定できるオプションがある。

# mencoder -ss 1800 -endpos 3600 ...

とかやると1800秒めから開始する・・・はずなんだけど

・・・とってもfssek()くさいです。しかも返り値をチェックしてないのでそのまま進んで落ちます。何をやってるんでしょうかこいつは。どこかにマトモなエンコーダはないですかね・・・

正直、フルセグ野郎とかそういうレベルに達してないこのごろ。

2009-06-02 単なる愚痴だけど [長年日記]

_ 2ちゃんねる

かれこれ 2ヶ月くらい書き込めない 。 全鯖規制なので本気で何もできない。どうも元自衛官が嫌いな教官の実名と電話番号を書きまくってるらしくて、このまま永久規制ではないかと思われる。

まあ不思議なもので、あまりに書き込めないと読む気も起きなくなってくるわけだ。規制自体は2ちゃんが●を買わせようとする営業活動だと認識しているが、こう長期間だと逆効果だと思うぞー。

●やモリタポを買うくらいなら、俺はニコニコプレミアム入るぜ。 って結局ひろゆきの掌の上かよ・・・・

2009-06-04 別にそこまで車好きでもないんだが [長年日記]

_ [時事] なぜ日本人は”GMはトヨタに負けた”と言わないのか?

また釣りブログか・・・。C|Netは最近本当にどうしようもないな。

だろう。80年代からこっち日本メーカは 如何にアメリカ議会に睨まれないか という戦略で動いていたんだから。環境対応車の話とかは 後付けの要因 に過ぎない。むしろ日本メーカは米3大メーカと被らない領域で商売しようとしていた。にらまれないように現地工場を立ち上げた。それこそ涙ぐましい努力をしていたわけよ。

今回のGM破綻の一件でも、日本から見ると、全米自動車労組(UAW)がやたら傲慢にうつってたと思うけど、これも彼らが議会に対して絶大な影響力を誇るから、なのねん。

で、元々 「企業VS企業」というフェアな戦いではない のであるから、企業の勝ち負けを論ずるのは 前提がおかしい のである。

_ ちなみに・・・・

その点、DRAMのマイクロンとサムスンとエルピーダは、誰もが認める 真のチキンレース であり・・・これでエルピーダが生き残ったら「アメリカと韓国を倒した」と公言してもよかろう。言い換えると、アメリカのITをはじめとする新興勢力のロビー活動は、自動車軍需産業の比じゃないほど弱いってことだな。

まあDRAMの場合はサムスンが残る可能性が一番高いがな(国策企業のため)・・・逆にエルピーダの台湾勢との統合はうまくいかないに1票。

2009-06-06 とりかえしのつかないことをしてしまった・・・ [長年日記]

_ 事故で/etc上書きしました

多分リブートしたら元の設定は永遠に失われるでしょう・・・・

さよなら・・・(サラサラ...

ディスクが壊れた訳ではないが、皆さん本日以降書く日記は必ずバックアップをとってください。 よろしくおねがいします。

_ [PC] PhenomII X4 905e(低電力版)

でたばっかりの、低消費電力版クアッドコアCPUが・・・ なぜかウチにあるのです。

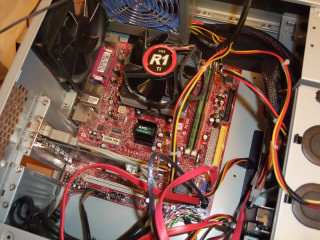

マザーボードは JetWay HA08 COMBO。 メモリがDDR3とDDR2に対応した 変態ママン である。

その他に 500GBプラッタ採用 の1TB HDD WD10EADS-M2Bの買い足し。電源も従来の400Wでは心もとないので 560W電源に増強。

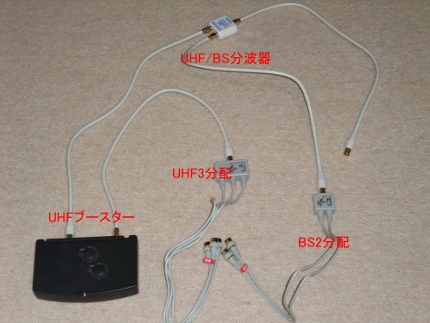

_ こういう電子工作もしました

USBワンセグチューナPCTV-hiwasa miniのコネクタはちょっと特殊なので、付属の延長アンテナを切り貼りして8分配を作った。これが本当に面倒くさかった。でも、これをやってブラブラしているUSBチューナを全てまとめて背面を空けないと、アンテナ線を引き回せないのだ。

_ 馬鹿だね

っとここまでで10万円。全てはフルセグ野郎のため・・・

2009-06-07 内臓総入れ替えなので [長年日記]

_ 05:00 サーバー環境をサブ機のAtomに移動してみた

ほとんど再インストールでした。Linuxのインストール自体は小一時間で終わるけど、やっぱApacheの各種モジュールやPerl,Rubyなどのモジュールを追加してきちんと動くまで検証すると それだけで15時間くらい かかるのである(つまり徹夜)。

以上。

_ 07:00 やばい

気づいたら中身不明のSATA HDDが7台あるwww

_ 09:00 だめだ他人の作ったパッケージは

Debianのバージョンが現行安定版のlennyになり、 「これでマルチメディア関係のパッケージはDebian Multimediaが使えるぜひゃっほう!」 と思ったら・・・

mplayer関係はやっぱりH.264が殺されている件。フルセグは再生できてもワンセグは再生できない。しにたい。

_ 13:50 時間かかりすぎだろ・・・・

どうしてもmplayerがワンセグTSをMPEG2と誤認する→どうもffmpegが悪いらしい→x264が悪いらしい→x264の特定バージョンはX86_64でコンパイルできない→ffmpegもコンパイルできないからx264サポートはずしてしまえ→そのままlenny stableでパッケージしちゃった(だからx86-32bitは大丈夫)→俺困る→パッケージをアンインストールする→x264とffmpegとmplayerをtar.bz2からコンパイルしなおし→なぜかundefined functions __divdi3がでまくる→どうもgccの特定バージョンでコンパイルできなくなるらしい→コンパイルできるx264を探す→ffmpegとmplayerをコンパイルする→やっとサムネイルが生成できるmplayerができた! ←今ココ!

_ 14:00 現在

_ [PC] JetWay HA08 COMBO

JetWayの上位シリーズであるHUMMERに在籍するHA08 COMBO。既に紹介した通り DDR2/DDR3両対応という変態 マザーボードである。

|

ほとんど「週末に鯖入れ替えやるぞ!」という衝動買いだったので、スペックを良くチェックしていなかったのだが、袋から出してみるとこれが 存外豪勢でフイタ。

AMD CrossFireX対応、SATAx6、内蔵USBx10 という基本スペックはともかくとして、びっくりしたのはこのバックパネル。 SPD/IF(同軸・光両対応) に HDMI、VGA15ピン、DVIトリプル対応 とか何の冗談なのかと。さらにeSATA,USBx4,6chAudioときたもんだ。あとIEEE1394があれば付けるものないってくらい豪華だなー。

古いマザーを不便感じながら使ってることはないな。JetWayというとどうしてもASUS,GIGABYTEより格下・亜流という雰囲気があったんだが、それが払拭されたよ。これで1.6万と言われると普通かなという気はするけどね。

_ 17:30 組み立て開始

|

長年コキ使ったMSI K9AGM2-FIHをはずす。690G採用でHDMIを標準搭載した最初期モデルです。

コレも今考えて見れば良いマザーであった。メモリスロット2本は辛かったけど非常に安定していたなあ。690Gのプロセスルールは2世代くらい前の80nmルール、今メインマシンで使ってる780G(FOXCONN A7GM-S)や、今回のHA08 COMBOの790GXは55nmルールなので当然後者の方が低消費電力・・・のはずなのであるが。 触った感じ(発熱)では明らかに690Gの方が低い。内蔵しているグラフィックコアの性能が段違いに低いから当然なんだけどね。ただサーバ用途だと別にGPU性能とかどうでもいいので、690Gはなかなかイケていたように思う。

あと俺が一番信頼しているメーカと聞かれれば MSI って答えるかな。今まで30枚ほどのマザーボードを使ってきて、唯一壊れたことないメーカーなんだよね。ASUS, GIGABYTEは動作中に壊れたし、BioStarは初期不良だったし。まあ、単に相性がいいってだけだろうけど。さて、JetWayはどうだろうか・・・

_ 19:13 うあああああX2

PCデポにファン買いに行ったら、 日曜セールで MonsterTV HDP2が 1.1万円 だったらしい。 生TS抜けるので 当然即完売。まあ夕方に行った俺が悪いんだが・・・見なきゃ良かったマジ欝。

_ 21:46 また無駄な時間をすごしてしまった

マザーボードのBIOSメニューからRAID0を切ろうとしてLD(論理ディスク)を作成しブート・・・Linuxで認識しないを繰り返していた。これがリブートを伴うから時間がかかるんだ。

しかしよくよく調べると・・・・

The 780G chipset does not have any hardware raid capabilities. Similar to almost all other chipsets with onboard raid they are what are known as 'fakeraid'.

まあ俺が勝手に勘違いしただけだが。今回はRAID0は諦めて単純に1個のディスクに見せかけるとする。Linuxにはかなり前からLVMという論理ディスクの機構がカーネルに入っているため、ここらへんは自由にできる。

しかし流石に2TBのディスクはジャーナル作るだけでも遅いのであった。

なんでわざわざ別マシン(atom)にシステムを移してまでこんな作業をしているのかというと、1つの大きなディスクを作りたかったというのもあるが、カーネル2.6.29から標準採用になった ext4ファイルシステム を使ってみたかったのだ。 詳細はここらへんを。

要するに今までのLinuxで標準的に使われていたジャーナルは 「小さいファイルには非常に有効ですが、大きなファイルとなると恐ろしく非効率的」 ということなのだ。ここで言う小さいファイルとはせいぜい1MBくらいのものを差していて、MPEG-TSのファイルなんてのは苦手な部分を指しているものと推測される。

これで少しでも性能が稼げればなーと考えているわけだ。

2009-06-08 過剰だなあらゆるものが・・・ [長年日記]

_ [Linux] LVM

LVMってのは論理ボリュームマネージャーってやつ。OSが扱う複数台の物理的なディスクあるいは複数のパーティションを まとめて1つのボリュームグループとして管理し、その中で仮想的なディスク〜論理ボリューム〜を作ることができる。 NTFSでいうとダイナミックディスクか。

これは元々オープンシステム(電気冷蔵庫クラス)から来た技術でLinuxオリジナルじゃない。 確か1990年代には既にあったと思う。IBM AIXとかのOSF準拠OSにしか搭載されてなかったけど...。 まあその頃は 個人が4GBを越えるメモリや3TBを越えるHDD容量を扱う時代がこんな早くくるとは 夢にも思わなかった訳ですが ...時代の進歩は恐ろしい...年寄りの戯言だけどネ!!

でも、俺にとって今まさにLVMが必要になった...というのが昨日までのお話。

_ [Linux] LVMのパーティションを切る

まず生ディスクに タイプ:8eのパーティションを切る。 ディスクはウエスタンデジタルのWD10EADSが2個。/dev/sdbと/dev/sdcとして認識している。

# fdisk /dev/sdb Command (m for help): p Disk /dev/sdb: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 121601 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Disk identifier: 0x00000000 Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sdb1 1 121601 976760001 8e Linux LVM

もういっちょ。

# fdisk /dev/sdc Command (m for help): p Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sdc1 1 121601 976760001 8e Linux LVM

こんな感じ。

_ [Linux] PV(物理ボリューム)を作成

pvcreateコマンドで 物理ボリュームを作成する。 あとからディスクを増設したときもこの作業は必ず行う必要がある。

# pvcreate /dev/sdb1 # pvcreate /dev/sdc1

確認はpvdisplayコマンド。

# pvdisplay --- Physical volume --- PV Name /dev/sdb1 VG Name stream PV Size 931.51 GB / not usable 3.19 MB Allocatable yes PE Size (KByte) 4096 Total PE 238466 Free PE 238466 Allocated PE 0 PV UUID TTxwAg-ZIue-CHdM-5xh8-Sq8J-nFYd-xZhsvg

--- Physical volume --- PV Name /dev/sdc1 VG Name stream PV Size 931.51 GB / not usable 3.19 MB Allocatable yes PE Size (KByte) 4096 Total PE 238466 Free PE 238466 Allocated PE 0 PV UUID rtIcbO-2Acx-SEa1-jN2J-F1OB-vity-zzjMTb

_ [Linux] VG(ボリュームグループ)を作成

vgcreateコマンドを使う。複数のPVを 1つのボリュームグループにまとめる作業。 名前は stream にしよう。別にmainでもvolでも何でもいいが。

# vgcreate stream /dev/sdb1 /dev/sdc1 Volume group "stream" successfully created

ちなみに追加はvgextendコマンドらしい。今回は使ってないが。

_ [Linux] LV(論理ボリューム)を作成

lvcreateコマンドを使う。 ボリュームグループの中で「いわゆる仮想ディスク」を確保する作業。 名前はmpegtsにしよう。めいいっぱい作成したいのでPV Sizeで出てきた数値の2倍を入力するが うまくいかない(笑)。多分GB単位の指定だと割り切れない部分があるのだと思うのだが。

# lvcreate -L 1860G -n mpegts stream Logical volume "mpegts" created

確認はvgdisplayコマンド。

--- Volume group --- VG Name stream System ID Format lvm2 Metadata Areas 2 Metadata Sequence No 1 VG Access read/write VG Status resizable MAX LV 0 Cur LV 0 Open LV 0 Max PV 0 Cur PV 2 Act PV 2 VG Size 1.82 TB PE Size 4.00 MB Total PE 476932 Alloc PE / Size 476160 / 1.82 TB Free PE / Size 772 / 3.02 GB VG UUID u0133z-eIkc-Sx2R-OeT2-bctH-sJjV-IzAS0S

FreePEが3.02GBだからちょっと損をしてる感じかな... ちょっとじゃないよな(汗;) まあディスクを増設したときにでもこの領域は使うことにしよう。ディスクサイズを 自由に後から変更できるのが論理ボリュームの良いところなのだから。

_ [Linux] フォーマットしよう

上の例だと デバイス名は/dev/stream/mpegts となるようだ。 ext4を使いたいのだが...mke2fsでいいんじゃろか?実はよくわかってない。

# mke2fs -j /dev/stream/mpegts (※たぶんext3のジャーナルが作られる)

(処理中)

# mkdir /mnt/ts

# mount -t ext4 /dev/stream/mpegts /mnt/ts (※それをext4としてマウント)

# df

Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on

/dev/sda1 469730532 3869784 441999004 1% /

tmpfs 1901716 0 1901716 0% /lib/init/rw

udev 10240 96 10144 1% /dev

tmpfs 1901716 0 1901716 0% /dev/shm

/dev/mapper/stream-mpegts

1919749112 200160 1822031384 1% /mnt/ts

空領域1.8TBのマウントポイント完成。

性能とかはこれから測りますん....

_ [PC] HA08 COMBOのちょっといい話

エンスーゲーマー向けに作ったのかな、というギミックがある。 昔から一部のマザーボードにはPOST(起動チェック)用のLEDが 付いている。LED2,3個の場合もあるし、7セグLEDの場合もある。

HA08 COMBOはどうも正常起動した後はエラーコードではなく CPU温度を表示してくれるらしい のだ。数字の動きがBIOSのそれと似たような値でゆらゆらする(BIOS入ってるときは固定数値だけどね)。 側面アクリル板ケースと相性いい かもしれない。馬の透かしもお洒落だし。

あと マザーボード上にリセットSW,電源SW,スピーカーがハンダ付け されてるのが何気に便利。いわゆる まな板 ・・・カードを頻繁に差し替えるとか実験とかで、きちんとしたPCケースに入れない用途でも、電源さえつなげればブートできるというのは素晴らしいと思う。

BIOSもメモリやOCのセッティングは細かく、周辺機器のON/OFFも非常に細かい。典型的なAMI BIOSなのだがFOXCONNのそっけないビジネスモデル向けマザーのBIOSとは一線を画す。

なかなかいい買い物をしたと思いました。もう1枚欲しいな・・・

_ 過剰だ・・・・

これからマザーボード上のケース内端子に接続しますが・・・

技術難易度は比較的低いワンセグ野郎ではあるが、やはり工作的には困難を伴う。USBメモリ8本でしょ?と思っても、それの引き回しは並大抵ではない。以前から再三言ってるけど、USBハブは受信状態が非常に不安定なので、よほどGNDをきちんととったり、あるいは最初から強電界地域に住んでないと実用にはならないのだ。で、こういう工夫が必要になるのである。

2009-06-09 本設置 [長年日記]

_ 工作と呼ぶにはしょぼいが

なにやったかというと、ワンセグチューナ8本を内蔵して、アースソフトのPT1を差しただけですが。

Antec SOLO内部狭すぎ! すごく静音で良いケースだけど、この作業性の悪さはないわー。 前後上下があと2cm大きかったら・・・ と何べん思ったことか。天板も外れないし、側板外しても 前後貫通バーが死ぬほど邪魔。 せめてドライブベイが横向いててくれたら、こんなに苦労しなかったのだが。

チューナー群をドライブベイに持っていくことも考えたけど、 ここへさらにUSBケーブル8本は収まらない と判断して 不自由な配置になった。

ちょっと困ったのは最下壇のドライブベイと貴重なPCIスロット1本を消費してしまったので これ以上拡張不能 になってしまったことだ。

次サーバを増強するときはケース交換か。最初からでかいの買っておけばよかったなー。もうこの作業しばらくする気力ないけど。

_ さてこれからが地獄の始まりだ・・・

フルセグ対応スケジューラ作らないとな。冷静に考えるとワンセグ野郎ってのは20日くらい過ぎたファイルを消すというタイマーしかないんだよ。そういう意味ではすごい単純だった。

ところがフルセグ対応スケジューラだと、チューナ資源管理、タイムテーブル(衝突)管理、ファイル管理、予約時のチェック、動作時のチェック、やることが沢山ありすぎて困る。

配信もエンコードしないでってのは無理なんで(地デジ16Mbps, BS27Mbpsある)なんらかトランスコーダも考えなくちゃならない。

まあのんびりやるけどね・・・

2009-06-12 ずっとサーバ設定してた [長年日記]

_ etch→lennyでさえこの苦労

PerlもRubyも挙動ちがうNO!!!!! tDiaryが未だにまともに動かない。Perlは文字化けする。

Apache2も相変わらずユーザapacheで運用してるのに、/var/lockのオーナーをwwwdataにするNOOOO!!!!。chownしてやれやれ、と思っていたら、なんか再起動すると勝手に再設定するの。

postfixのSMTP認証が動かないNOOOO!!!!saslauthdがPAM参照してくれない。

munin-nodeが動いてなかった。相変わらずhddtemp_smartctlは動かないNOOOO!! hddtempのほうを入れたの。というか標準で入れててなの。

圧縮プロキシとOpenNapとIRCサーバとp2(2ちゃんブラウザ)は誰も使ってないから廃止。もう廃止。設定すると考えるだけで疲れる。 もう2ちゃんとか読まないからどうでもいい。

疲れた・・・・

_ 動画

先生なにやってんですかwwwwwwwwwwwww

2009-06-15 きっっついなああ [長年日記]

_ ゆえあって・・・

ただいま断食中 ・・・・あと12時間・・・・か・・・

_ [テレビ] みんなのうた「笑顔」

「え?なに?オリジナルアニメ?なに?やだ! クォリティ高KEEEEEE!! 」

NHK侮り難し・・・・てか新海だよな明らかに。しかも超初期?。俺が知らなかっただけか。

_ [漫画] 世界の果てで愛ましょう

世界の果てで愛ましょう 1 (1) (電撃コミックス)(武田 すん)|

世界の果てで愛ましょう 1 (1) (電撃コミックス)(武田 すん)|

|

いわゆるTSモノですが! 中身はかなりエキセントリックで荒唐無稽な感じ。

個人的には、もっとジワジワねっぷり性差を思い知る方が好みです(え?なにカミングアウトしてんの?)

まあ続きも買うかもぉ。しかしアマゾンで在庫切れワロス

_ はっきり言えば「検閲」だが

これは中国始まったなww。 キャラ的には「にとり」モチーフのような気がするがな。

2009-06-16 便利な世の中だな [長年日記]

_ 持ち込み

自宅のサーバ増強で小容量HDD(...といっても500GB)が何台か余ったので、 いい加減手狭になった会社マシンをリプレースすることにした。 本当は私物の持ち込みはいけないんだが 研究材料費ゼロ で 仕事を続けろとかふざけたこと抜かしやがる会社はもうしりまちぇん!!

まあ元からLinuxなディスクだし、トロイの持ち込みとかは問題なかろう...。

_ [Linux] euc-jpでかかれたディレクトリをUTF-8へ変更する

ほどなくDebian GNU/Linux lennyのインストールが終わり、 /homeもコピーして仕事開始と思ったら・・・メールフォルダが行方不明(^^; VineLinux2.6から持ち込んだ日本語ファイル名、ディレクトリ名が 軒並み化けている。euc-jpからUTF-8へ命名規則が変わったわけだ。

しかしNTFSなどの進んだファイルシステムと違って、ext2は-o iocharset 指定を持たないのでremountしてコピーという手法は使えない (と思う)。要するにベタでeuc-jpでかかれてしまっているわけだ。

「すわfind -execか?いやいやinodeを取得して云々...」とか考えて しまったわけだが、 世の中にはconvmvという便利なコマンド が あるらしい。

# apt-get install convmv

使い方はこんなかんじ。

# convmv -f eucjp -t utf8 ./*

|

変換結果に満足がいったら、--notestをつければ実行されるようだ。

2009-06-17 アニメ消化など [長年日記]

_ [アニメ] はじめの一歩 New Challenger 「王様」

ブライアン・ホーク戦ついに決着・・・というところですが

_ ゆーつべなど

CD発売前の今、各メディアで盛んにプロモーションかけてるエイジア・エンジニアの新曲ですが・・・正直イマイチかなーと。それでも犬飼ってた人にはクルものがあるかもしれません。

個人的にはヒャダインの方が 破壊力抜群なんですが・・・

2009-06-18 さすがアポー期待を裏切らないっ! [長年日記]

_ [iPhone] iPhone3.0アップデート開始

アップデートシテイマース

・・・・エマージェンシーモード デ トマリマシター!!

ドウモ アクティベーションサーバー ガ コンデイタヨウデース!

シカシモウ5ジデース・・・カイシャドウシマウスー

_ [iPhone] アプリ全部消えた

とりあえずスクリーンショットを。

ボイスレコーダは増えたけどコンパスがないな。まあハードウェア的に搭載してないから仕方ないんだけど。

しかしこれからアプリの復元か・・・・

_ [iPhone] 3G S買いたいけど我慢する

気晴らしにこれでも買おうかな。

SwitchEasy CapsuleNeo for iPhone 3G/Black

SwitchEasy CapsuleNeo for iPhone 3G/Black

_ [iPhone] 開き直って新機能を試している

待望のコピー&ペースト。Safariなどで文章部分を長押しして離すと選択開始。

どうも簡単な字句解析をしているらしく、選択範囲は自動で選んでくれる

ようだ。これは便利。

_ [iPhone] MMSサポート

@softbank.ne.jpのアドレスが新たに払い出されるのは既出なのだが・・・

MMS/SMSが完全に統合されている上、別アプリ起動中でも写真が送られてくるとサムネイルが出る

のは新鮮だな。

友達同士でいわゆるケータイメールをやりとりする下地は整ったというかんじだ。

ということで。なんのことはない 1年弱未完成だった だけじゃないか。

コピペにしろMMSにしろ、こんなの発売日に間に合わせておけよと。旧式の技術を「さも先進的なサポート」「私はこんなにもユーザのこと考えてます」って再発表するプレゼンテーション能力には、商売人としては見習うべきなんだろう。尊敬できないけどな。

2009-06-19 やはりアポーは神 [長年日記]

_ [iPhone] 3.0でもNetShare動きました

えっ。てっきり消されると思ったのに。

老舗テザリングアプリであるNetShare。iPhoneのOSバージョンアップしても

使えました。既に

iPhone 3G / OS 3.0で脱獄なし・iTunesも使わずテザリングを有効にする方法

あるいは

ソフトバンクでテザリングを有効にする

という情報があるので今更かもしれませんが...。

NetShareはもう8ヶ月くらい使ってて定額内であることがわかっているので、

俺は今までどおりこれを使うことにします。

えっ。てっきり消されると思ったのに。

老舗テザリングアプリであるNetShare。iPhoneのOSバージョンアップしても

使えました。既に

iPhone 3G / OS 3.0で脱獄なし・iTunesも使わずテザリングを有効にする方法

あるいは

ソフトバンクでテザリングを有効にする

という情報があるので今更かもしれませんが...。

NetShareはもう8ヶ月くらい使ってて定額内であることがわかっているので、

俺は今までどおりこれを使うことにします。

_ [Linux] 無線LANアドホックモードの設定

今までNetShareはWindowsを起動してUSB無線LANアダプタ経由で使っていた わけだけど、せっかく会社マシンをVine2.6(2.6?!)からDebian lennyに 乗り換えたので、Debianでやるようにしてみた。

[会社DNS]192.168.10.3 ^ | 有線:192.168.10.0/24 | V [PC] 192.168.10.125でかつ192.168.0.3 ^ | 無線:192.168.0.0/24 | V [iPhone]192.168.0.254

というネットワークにします。シェルスクリプトはwlan.shとかで保存。 IPとかは適当に変えてください。

俺の環境のtsocks(SOCK5クライアントラッパー) がtordns_enableしてもiPhone経由でDNSをひいてくれなかったので、 有線側を生かすルーティングを設定します。つまり192.168.10.0/24の サブネットルーティングを追加して かつデフォルトルートは消す という 設定です。SOCKSのホストは決め打ち(192.168.0.254のポート1080)なので デフォルトルートは必要ありませんが、PCのレゾルバはLAN内のDNSサーバを アクセスするというわけ。

#!/bin/sh PATH=$PATH:/sbin if='wlan0' iphonewan='192.168.0.254' pcwan='192.168.0.3' localsub='192.168.10.0/24' localgw='192.168.10.3' localeth='eth0' echo $if 'is down.' ifconfig $if down sleep 1 echo $if 'set ad-hoc and essid.' iwconfig $if mode ad-hoc iwconfig $if essid adhoc1 sleep 1 iwconfig $if sleep 1 echo $if 'is up.' ifconfig $if $pcwan ifconfig $if up iwlist $if scanning echo 'wait 15sec...' sleep 15 ping -i 1 -c 10 $iphonewan route del default route add -net $localsub gw $localgw dev $localeth

使い方はこんなかんじ

- PCにUSB無線LANアダプタを差す

- iPhoneの「設定」「Wi-Fi」をONにして待機

- PCでwlan.shを実行

- wait 15sec...の時点でiPhone側にadhoc1が出てきたら選択

- iPhoneのWi-Fi設定は「手動」「IP:192.168.0.254」

- iPhoneで「メール」を起動(3G網へ接続させるため)

- PCでping 192.168.0.254が成功しているか確かめる

- iPhoneでNetShareを起動

- PCでSOCKSクライアントを起動

これで済めばよかったのだが。俺が使っているUSB無線LANアダプタWLI-U2_KG54が

なんかおかしい.....

Debian lenny標準カーネルで何もしなくても認識するのだが、

iwlist $if scanningで以下のようなメッセージが出ることがある。

こうなるとつながらない。

Debian lenny標準カーネルで何もしなくても認識するのだが、

iwlist $if scanningで以下のようなメッセージが出ることがある。

こうなるとつながらない。

Failed to read scan data : Resource temporarily unavailable

しかし何回かやってるとつながる。一旦Windowsを起動してからやると つながったりとか(笑)おそらくファームウェアか何かを別途インストール する必要があるのだろう。ドライバソースを読む限り、 /lib/firmware/2.6.26においとくとrt2x00ドライバが読んでくれそうなので。

ちなみに正常時のログはこんなかんじ。アドホックだと自分も見えるようだ。

wlan0 is down.

wlan0 set ad-hoc and essid.

wlan0 IEEE 802.11bg ESSID:"adhoc1"

Mode:Ad-Hoc Frequency:2.412 GHz Cell: 92:CF:XX:XX:XX:XX

Tx-Power=20 dBm

Retry min limit:7 RTS thr:off Fragment thr=2352 B

Encryption key:off

Power Management:off

Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0

Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0

Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0

wlan0 is up.

wlan0 Scan completed :

Cell 01 - Address: 00:16:01:XX:XX:XX

ESSID:"KAISYAAP001"

Mode:Master

Channel:5

Frequency:2.432 GHz (Channel 5)

Cell 02 - Address: 92:CF:XX:XX:XX:XX

ESSID:"adhoc1"

Mode:Ad-Hoc

Channel:1

Frequency:2.412 GHz (Channel 1)

wait 15sec...

_ [Linux] tsocks(SOCKS5クライアントラッパー)

/etc/tsocks.confを作ります。

local = 192.168.10.0/255.255.255.0 local = 192.168.0.0/255.255.255.0 server = 192.168.0.254 server_type = 5 server_port = 1080 #tordns_enable=true

使い方はSOCKS対応にしたいアプリの前にくっつけて実行する。

# tsocks w3m http://www.google.co.jp/

もしくはtsocks -on, -offでそのシェル環境をまるごとSOCKS対応にできる。 大抵のアプリは大丈夫。Firefoxとかは直接プロキシの設定で192.168.0.254:1080を 設定すればOKと。

まあ俺は「ぱぱサーバ」の緊急メンテのときsshさえ通ればイナフなんですけどね。

2009-06-20 Flashプレイヤーか [長年日記]

_ [雑記] 今日の夕食は・・・

ガッテン流ハンバーグ・マディラソースですが、 写真はありません。

クマ氏がるぅ嬢選任シェフばりに腕をふるっており、 俺が何をやっても 痛々しくてみてらんない だろうから 料理ネタはやめました。

俺も作る相手が欲しいお・・・(´・ω・`)

_ [Linux] Debian lennyでFlashプレイヤー

Debian直系は、いわゆる完璧フリーを目指している関係上、 パッケージが不自由ですな。これがUbuntuに客逃してる 理由の一つだと思う。

で、案の定ワンセグ野郎のストリーミングができないので、 non-freeパッケージを入れる準備をする。

まずバックポートパッケージの認証鍵をインストール。

# wget -O - http://backports.org/debian/archive.key | apt-key add -

/etc/apt/sources.listに以下の1行を追加。

deb http://www.backports.org/debian etch-backports main contrib non-free

あとはapt-get。

# apt-get update # apt-get -t etch-backports install flashplugin-nonfree

|

2009-06-21 雨の日曜日、ffmpegのアップデートなど [長年日記]

_ [ワンセグ野郎] MP4変換試行錯誤中

未だにフルセグエンコードは試行錯誤中ですー.....画質とビットレートは両立しない感じがバリバリするなあ。perlrtmpだとフルHDに近いH.264 MP4では帯域変動に追いつけないらしく、絵がカクカクしたり。

かといってffmpegのデフォルトのQ値設定はありえない(-qmin 2とかですよ。めちゃくちゃ汚い)。いまのところ-qmin 10, -qmax 33で落ち着いてるけど、これだと960x540, 3.8Mbpsでも時々レートオーバーする。特にアニメのOPなどが顕著だなー・・・困ったものだ。

_ [Linux] ffmpeg-0.5インストール

知らない間に正式リリース版が出ていたので入れ直してみた。 しかし、細かな依存ライブラリを全て手でインストールするのは飽きたので、 debian multimedia から大半のパッケージをインストールすることにする。

- yasm

- libxvidcore4-dev

- libvorbis-dev

- libdvdread-dev

- libmp3lame-dev

- libfaac-dev

- libfaad-dev

- zlib1g-dev

- libx11-dev

- libgpac-dev

- libdc1394-22-dev

- libraw1394-dev

ここまで入れて libx264-65は入れない ことに注意。 とにかくこれが古いことが、ワンセグ/フルセグ野郎にとって 全ての元凶 。なので 最新tar玉を ゲットして自分でコンパイルすることにする。

# tar xvjf x264-snapshot-20090611-2245.tar.bz2 # cd x264-snapshot-20090611-2245 # sh configure # make # make install

FFMPEG-0.5も本家から落としてくる。

# tar xvjf ffmpeg-0.5.tar.bz2 # cd ffmpeg-0.5 # ./configure --enable-gpl --enable-nonfree \ --enable-pthreads --enable-x11grab \ --enable-libfaac --enable-libfaad \ --enable-libmp3lame --enable-libx264 \ --enable-libxvid --enable-zlib \ --enable-libvorbis --enable-libdc1394 # make # make install

完了。

2009-06-22 金の話仕事の話 [長年日記]

_ [雑記] 父の日

本当は 某かもすぞ〜!の龍神丸 にしたかったのだが、 予約はしたが一向に連絡がないところを見ると外れたのか。 しょうがないので近所のスーパーで買った焼酎を持ってった。 車だったので飲めませんでしたが・・・

しかし会うたびごとに父の小言がウザくてだな。ウチは母より父のほうがウザい。

俺の父は某一部上場の経理マンだった。なので経営状態が芳しくなくなった 俺の勤め先がよほどお気に召さないらしい。ぶっちゃけ 「いつクビになるんだ」 とか聞いてくる。 「そんなの知るかよ(笑)」 と答えると、決まって 「会社に逆らっちゃいけないよ。上司の言う通りにするんだよ。」 と くるわけだ。

右肩上がりの時代に生きてきた人の甘さが鼻につく。 団塊世代の限界なのかなーと思ったりした。 もしくは間接部門と研究開発部門の違いなのか。

さて。俺がここ10年やっていることで、上司に「やれ」と言われたやった ことは、新人研修とゴミ処理係以外はないわけだが。むしろ、仕事面で 上司に目標を決められるような状況だったら、とっくにクビになってる気がするな。

しかし、このような話をしても酔っ払いには何一つ通じないのであった(笑)

_ [雑記] 会計

ワンセグ野郎にかかった金を計算してみた。

24100 2008/10/21 OneSegTuner x 4 626 2008/10/29 PowerCable 7100 2008/11/26 OneSegTuner x 1 479 2008/11/30 PowerCable 18705 2008/10/28 Atom 4812 2008/12/17 OneSegTuner x 1 13500 2009/01/07 OneSegTuner x 2 10958 2009/01/18 1TB HDD 3980 2009/01/25 USB Hub 36551 2009/05/23 EarthSoft PT1 7970 2009/05/24 MonsterTV HDUC 23655 2009/05/29 1TB,1.5TB HDD 4000 2009/05/30 RF bunpaiki 49140 2009/06/05 Phenom905e,HA08,1TB HDD 5460 2009/06/09 RF bunpai & Cable ------------------------------------------- 211036

おそろしい////

2009-06-23 ぶっちゃけありえなーい♪ [長年日記]

_ [雑記] ペプシソ

キューカンバー(だっけ?キュウリ味)を上回る青臭さ。 キレのない喉越し!どんな料理も合わない!!! このまま棄てようかな?と思ったのはサロンパスの味がする 韓国飲料以来だわ。俺コーラならたいてい飲めるのに。

もう買いません・・・onz

2009-06-24 その技は見切った [長年日記]

2009-06-25 ホームサーバへの道のり [長年日記]

_ これはなに?

perlRTMPの改造(改悪)版です。

- コマンドラインからポート番号の指定ができるようになった

- forkモデルに移行することで、スループットの出ない接続が他セッションに影響しないようにした

- セッションテーブルとセッションIDに対応することで、アクセス統計がとれるようになった

- フルセグTS/idxファイル対応(10分単位分割形式)で、ワンセグと同一TSディレクトリ内で共存できるようにした

- 玄箱対応。エンディアン環境を自動判定することで、PC(本家ワンセグ野郎のOneTwoFour.exe)で受信したTS/idxファイルを読み込めるようにした

_ ご注意

基本的に「素材」であって 自分でplayer.plなどを改造する気力のある方 以外には不要なものです。 これに差し替えることで性能アップしたりすることはありません。

強いて言えば 玄箱対応 くらいでしょうか。 既に気づかれてる方も いらっしゃいますが、どうもOneSeg24 Project(Linux)ではidxファイルを ネイティブエンディアンで作成するようです。なのでPCのファイル(リトルエンディアン)と、 玄箱(ビックエンディアン)とでは、互換性がない。持っていっても動かない。 個人的にはidxファイルは リトルエンディアン と決めた方がいろいろ安全かなと 考えています。一番普及しているのがPC版のOneTwoFour.exeですからね....。 なので、perlrtmpのほうにエンディアン環境を判定して、間違えなくリトルエンディアンの ファイルを扱うような改造を加えたってことです。

_ まあこれを

必要とする人が日本に何人いるかわかりませんが....一応貼っておくことが何かの役に立つと信じて。

2009-06-26 まともなトランスコーダほしい [長年日記]

_ [PC] Windows7が6999円ときいて!!!(ガラッ

Windows7 Home Premium アップグレード版 (本数限定優待価格)

Windows7 Home Premium アップグレード版 (本数限定優待価格)

|

どうせ1,2本は必要なんだから申し込んでおくべー。 人、これをWindows税といふ

_ [アニメ] TVK酷い

TVKアスラクラインの一シーン。

|

|

まあY/C分離さえマトモに行われていないテレビ局に何を 言っても無駄なのだが。1440x1080の実解像度しかない 地上デジタル放送において、さらに 左右188ドットずつ上下144ドットずつ削るとか

昔からアニヲタを悩ませている スーパー額縁問題 というやつだな。

_ [ワンセグ野郎][Linux] ffmpegで地デジをクロップ処理する

で、ffmpeg-0.5で地デジフルセグストリームにクロップ処理を施そうとすると以下のようなエラーが出ることがある。

crop dimensions are outside the range of the original image.

ffmpegのこのオプション、どうもフルセグストリーム内の ワンセグにも適用 するのが根本的な原因らしい・・・ ワンセグは解像度320x180しかないので、-cropright 188 -cropleft 188などとすると解像度がマイナスになってしまうらしいのだ。 mencoderと比較してffmpegが遅いのは、まさか2ストリーム別々に 再エンコードしてんのが原因か?!><;やだなー

文句を言っていてもしょうがないので、とりあえず 解像度足りなくても無視してみるパッチなどを作成してしのぐ。

_ しかし困ったね

ffmpegのTSフロントエンドは、エラー耐性がまったくないし早々に乗り換えたい。 エラー耐性という意味ではmencoderの方が数段上ではあるが、こっちはこっちで x264使用時のBフレームバグが放置されて数年経っていることを考えると怖くて使えないし。

手作業でやるのならTSダウンロードして、手持ちのPCでストリーム自体を加工してしまうのが 一番よいのだろう.....しかしサーバサイドで自動MP4トランスコードを目指す俺としては、 受け入れがたい提案なのである。

avisynthを調べてみるか....

_ [Linux] ffmpegの-programid

このオプションでエンコード対象のストリームを選択できるらしい。

Seems stream 0 codec frame rate differs from container frame rate:

59.94 (60000/1001) -> 29.97 (30000/1001)

Input #0, mpegts, from 'pcm.ts':

Duration: 00:15:26.54, start: 84775.757822, bitrate: 16296 kb/s

Program 1032 NHK650i1El5~

Stream #0.0[0x100]: Video: mpeg2video, yuv420p, 1440x1080 [PAR

4:3 DAR 16:9], 24000 kb/s, 29.97 tbr, 90k tbn, 59.94 tbc

Stream #0.1[0x110]: Audio: aac, 48000 Hz, stereo, s16, 255 kb/s

Program 1033 NHK650i2El5~

Stream #0.0[0x100]: Video: mpeg2video, yuv420p, 1440x1080

[PAR 4:3 DAR 16:9], 24000 kb/s, 29.97 tbr, 90k tbn, 59.94 tbc

Stream #0.1[0x110]: Audio: aac, 48000 Hz, stereo, s16, 255 kb/s

Program 1034 NHK650i3El5~

Stream #0.0[0x100]: Video: mpeg2video, yuv420p, 1440x1080

[PAR 4:3 DAR 16:9], 24000 kb/s, 29.97 tbr, 90k tbn, 59.94 tbc

Stream #0.1[0x110]: Audio: aac, 48000 Hz, stereo, s16, 255 kb/s

Program 1416 NHK7HBSEEl5~

Stream #0.2[0x581]: Video: h264, yuv420p, 320x180, 14.99

tbr, 90k tbn, 14.99 tbc

Program 1032,1033,1034,1416.... ServiceIDだなこれ。 dumpeitの出力と見比べてみる。

StartTime: 2009/05/24 21:00:00 Duration: 01:00:00 EventId: 12359 SectionId: 1 HDTV: 1 OriginalNetworkId: 32737 ProviderName: NHK教育3・東京 ServiceId: 1034 EventName: [B]N響アワー − 新世界のドボルザーク − EventDesc: 1892年秋ドボルザークはアメリカに音楽院の校長として招かれ、約3年間の滞在中に名作を数々を創作した。アメリカ時代のドボルザークに焦点をあて名曲と共に紹介する。 ContentNibble: 42 音楽 クラシック・オペラ

なるほど。

2009-06-27 忙しかった・・・ [長年日記]

_ 全くついてないぜ・・・

チャリで山道(といっても舗装)を爆走していたら・・・ 前日に事故ったらしくて 一面ガラスの粒が散乱しており それをモロに踏んでしまって

というものすごい音を立てて 後輪が爆発 した・・・・

_ 山道を40分歩き・・・

某路線に乗り換えて、なにか軽装の恥ずかしい格好で電車に乗り、 自宅に帰り、車で現場まで戻って、自転車を分解し、積み込み、 首都高を爆走し、 俺の自転車師匠であるtoga氏の 邸宅に着いた時にはもう19時だった。

_ 流石に疲れたし・・・

まず夕飯を食おうじゃないか という話になり、前々から行ってみたかった「ラーメン二郎」へ向かう。

・・・・・・・・・・・

・・・・・・・

|

土曜日は早く閉まってしまうらしい・・・・

_ だがヒーローはこんなことでは諦めない!

品川麺達の せたが屋 さんで、つけ麺全部載せみたいなやつ(1050円)を食す。 魚醤やナンプラーみたいな風味の後ひくお味 で、ものすごい勢いで食ってしまった。またこよう。

_ マンションへ戻って・・・

噂のお掃除ロボを見学する。

|

・・・・・・・・

・・・・・・

「隊長!こいつテーブル下にハマってます!」 「よくスタックするんじゃよー」 とのこと。緩やかな起伏の扇風機や、すり鉢状のテーブル下は苦手のようだ。あと けっこう作動音煩いな・・・ 高級マンションならともかくウチはやばそうだ。

_ 帰ってアニメなどを処理する

ろぉーれぐクラスタがアップを始めました!こここここれは?!

2009-06-29 夜中になにをやってるんだろうか [長年日記]

_ [iPhone] IM+アップデート!

IM+は、iPhone用の統合メッセンジャーツール。MSN, AOL, Jabber, Yahoo!等の実に多彩なインスタントメッセージサービスに対応している。こいつが今回バージョンアップした。

しかも・・・ 知らない間についったー対応してるじゃん! おまけに Pushサービス対応だと?! これは使って見なければ。

_ Apple Notification Service

以前少し興奮して記事を書いたAPNが、 1年遅れで Pushサービスとして開始された。IM+はメッセンジャーソフトだから「通知」をサーバサイドで受けて、Appleを経由してソフトバンクのMMSを通して通知を送ってくれるというわけ。

実際に試してみたら、確かにロック状態(普通の携帯でいうスリープ状態)でも「ぴろろん」というアラーム音と共にメッセージが届いた。 これでもう読み逃しなし! というわけだ。 良いのか悪いのか・・・・廃人まっしぐらという面ではちっとも宜しくないような気がする(笑)

ただ予想と違ったのは、このメッセージをタップしてもアプリは起動しないのね・・・・起動してくれないと魅力半減なのだが。何か設定があるのかなあ。

![[BANNER]](../image/banner.png)

このサーバーをもう12年も維持しているかと思うとめまいがしますよ。

ツッコミ機能は、ハンドル名が完全日本語じゃないと登録できません。

また、本文にURLが含まれていても登録できません。

いずれもSPAM対策です。

![[Panda Papanda]](../image/panda.jpg)

|

訪問者数:(11777+2560143)

- 2009-06-29

- IM+アップデート!

- Apple Notification Service

- IM+喜んだのもつかのま・・・

- 2009-06-27

- 全くついてないぜ・・・

- 山道を40分歩き・・・

- 流石に疲れたし・・・

- だがヒーローはこんなことでは諦めない!

- マンションへ戻って・・・

- ふと外を見ると・・・・

- かえるとき

- 帰ってアニメなどを処理する

- うみものがたり

- 2009-06-26

- Windows7が6999円ときいて!!!(ガラッ

- TVK酷い

- ffmpegで地デジをクロップ処理する

- しかし困ったね

- ffmpegの-programid

- 2009-06-25

- perlrtmp_1.0.1.0改造版

- これはなに?

- ご注意

- まあこれを

- 2009-06-24

- タンドリーチキン

- tDiaryのコメント

- 2009-06-23

- ペプシソ

- イランとメディア

- アスラクライン 第12話『世界が枯れるまで』

- 2009-06-22

- 父の日

- 会計

- 2009-06-21

- MP4変換試行錯誤中

- ffmpeg-0.5インストール

- 2009-06-20

- 今日の夕食は・・・

- Debian lennyでFlashプレイヤー

- 2009-06-19

- 3.0でもNetShare動きました

- 無線LANアドホックモードの設定

- tsocks(SOCKS5クライアントラッパー)

- 2009-06-18

- iPhone3.0アップデート開始

- アプリ全部消えた

- 3G S買いたいけど我慢する

- 開き直って新機能を試している

- MMSサポート

- 2009-06-17

- はじめの一歩 New Challenger 「王様」

- ゆーつべなど

- 2009-06-16

- 持ち込み

- euc-jpでかかれたディレクトリをUTF-8へ変更する

- きのう話題にした新海

- 2009-06-15

- ゆえあって・・・

- みんなのうた「笑顔」

- 世界の果てで愛ましょう

- はっきり言えば「検閲」だが

- 2009-06-12

- etch→lennyでさえこの苦労

- 動画

- 2009-06-09

- 本設置

- 工作と呼ぶにはしょぼいが

- アンテナ配線

- さてこれからが地獄の始まりだ・・・

- 2009-06-08

- LVM

- LVMのパーティションを切る

- PV(物理ボリューム)を作成

- VG(ボリュームグループ)を作成

- LV(論理ボリューム)を作成

- フォーマットしよう

- HA08 COMBOのちょっといい話

- 過剰だ・・・・

- 2009-06-07

- 05:00 サーバー環境をサブ機のAtomに移動してみた

- 07:00 やばい

- 09:00 だめだ他人の作ったパッケージは

- 13:50 時間かかりすぎだろ・・・・

- 14:00 現在

- JetWay HA08 COMBO

- 17:00 遊んでみた

- 17:30 組み立て開始

- 18:17 うああああああああ

- 19:13 うあああああX2

- 21:46 また無駄な時間をすごしてしまった

- 2009-06-06

- 事故で/etc上書きしました

- PhenomII X4 905e(低電力版)

- こういう電子工作もしました

- さらにきわめつけPT1

- 馬鹿だね

- 2009-06-05

- toga氏が華麗に海外出張をこなしている間に

- 2009-06-04

- なぜ日本人は”GMはトヨタに負けた”と言わないのか?

- ちなみに・・・・

- 2009-06-02

- 2ちゃんねる

- GM破綻

- 2009-06-01

- Debian GNU/Linux(lenny)とDebian Multimedia

- しかし喜んだのもつかのま...

- AMD64 vs i386

- ぐあおあおああああああ

ANTEC PCケース NineHundred

ANTEC PCケース NineHundred

みんなのうた「笑顔」 DVDシングル(岩崎宏美)

みんなのうた「笑顔」 DVDシングル(岩崎宏美)

_ 通りすがり [いまだSD環境なのですが、もはや骨董品といえるMTV-2000の最大値で録画してる深夜アニメ30分が映像+音声で3...]